المواضيع الأكثر قراءة

- وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن

- فيتو أميركي يحرم فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

- ترشح الحزبيين على الدوائر العامة والمحلية .. شبهة دستورية جديدة

- سلطنة عمان.. ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا

- وزير الخارجية الإيراني: نحترم دور الأردن ومواقفه وحريصون على إدامة التواصل

- هكذا يمكن أن يكون خروجنا النهائي من غزة

- مجلس الحرب فقد السيطرة وسيقودنا إلى حرب

- علينا التفكير بمدى بعيد

- وول ستريت جورنال:"تطبيع سعودي إسرائيلي مقابل دولة فلسطينية".. إدارة بايدن تسعى لاتفاق تاريخي

- هآرتس: دول عربية دعمت إسرائيل تواجه صعوبة في تبرير موقفها لشعوبها

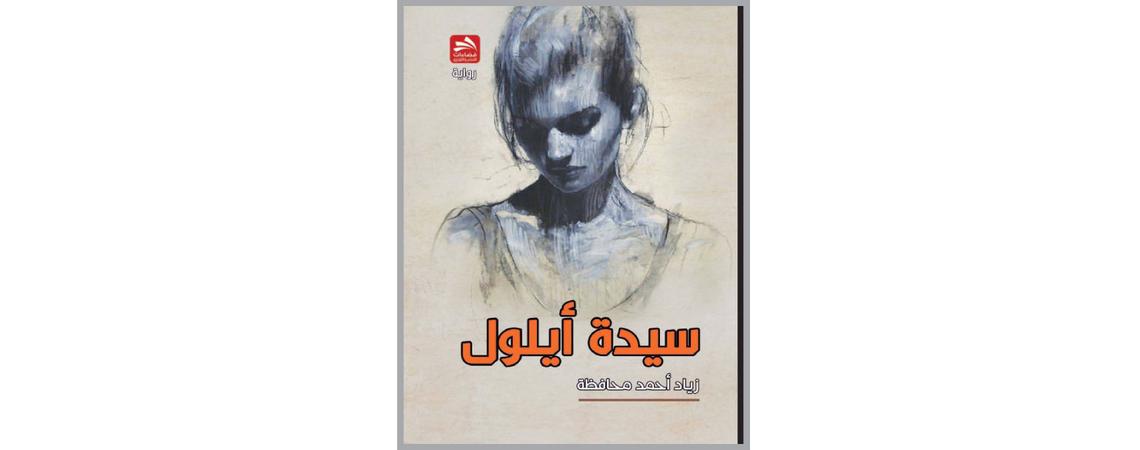

سيدة أيلول هــــروب نحـــو المـــلاذ الآمـــــن

الدستور-محمد معتصم

لعلَّ الرواية العربية المعاصرةَ، أكثر الخطابات الأدبية والإبداعية عودة إلى التعبير عن حالة الإنسان العربي المعاصر، وأكثر الصفات تعبيرا عن العربي المعاصر: التَّهجير القسري أو الهِجرة الطوعية، وهي تعبيرٌ ضمنيٌّ عن حالة من الهروب المتعدد والمتكرر من الذات نحو ملاذ أرحب من ضيق المجتمع ومن الشعور بالاختناق واللاجدوى، وفي هذا السياق سأكتب عن رواية جديدة، صدرت هذا العام لكاتب أردني يقيم بكندا، بعنوان «سيدة أيلول» للكاتب الروائي زياد أحمد محافظة.

يمكن اعتبار سلوى في رواية «سيدة أيلول»، وذلك لقبها الذي عنونت به الرواية، لتزامن خروجها/ هربها من بيت والديها بإربد إلى حيث حبيبها وزوجها لاحقا محمود بمدينة الزرقاء الأردنية، كناية كبرى على «سفر الخروج» العربي في كتاب المرحلة التاريخية والسياسية المعاصرة، والذي ما يزال مستمرا حتى اليوم، مع تدفق مزيد من أفواج المهجَّرين من العرب المسلمين والمسيحيين نحو المخيمات ونحو الدول الغربية التي تُكَفِّرُ عن بعض إسهاماتها في الخراب الفكري والسياسي والثقافي والحضاري الذي ترزح تحت ركامه كثير من البلاد العربية اليوم، باحتواء العرب المضطهدين والفارين من ويلات الحروب الجديدة، من العراق وليبيا وسوريا، وتذويب هوياتهم في هويات مغتربة وتجميعهم وتحويلهم إلى أقليات تقاوم إشكالات جديدة ومضافة إلى إشكالات القهر والتسلط والتهجير والتغريب، إنها إشكال الصراع الداخلي-الذاتي بين الحفاظ على الهوية وبين الانسلاخ الكلي، إذا سُمِح لهم بذلك، أو تحولهم إلى أنصاف مندمجين.

تنطلق رواية الكاتب زياد محافظة «سيدة أيلول» من خلفية تاريخية تؤطِّرُ المحكيَّ ومُتخيلهُ الروائيَّ، وتتمثل، كما يشير إلى ذلك العنوان، في ما يُعرفُ في الأردن بـِ»أيلول 1970»، لقد كانت الأحداث العنيفة والدامية بين الإخوة الأشقاء مدعومة من قبل إخوة أشقاء، سببا في شقاء عدد من الناس، تمثلهم بصفة خاصة تجربة «حياة سلوى»، وهي عبارة عن تراكم من «الخيبات» كما تصفها سلوى نفسها، في رحلة لم تعرف الاستقرار والطمأنينة إلا فيما ندر، حياة تشكلت من هروب متعدد ومتكرر: من إربد- الأهل نحو الزرقاء- الزوج، ومن الزرقاء نحو درعا- الابن، ثم العودة نحو مخيم الزعتري بالأردن، ومنه نحو الشتات، نحو بلد غريب عنها لغة وحضارة وثقافة بلاد كندا، مقر اللجوء والاستقرار.

لقد عثرت سلوى على الاستقرار النفسي والطمأنينة في كندا على صحة ابنها «نور» ومصير تعليمه، نور الذي يمكن أن يتحول بدوره إلى إيقونة، أو كناية على خلاصة التجربة، ونتيجة حياة سلوى، المرأة المحبةوالعاشقة، التي قطعت صلة الرحم (الدم) لأجل صلة القلب (العاطفة)، فكان ما كان من الخيبات والأحزان التي توَّجها نور، وقد ولدَ طفلا يعاني خللا في تكوينه، تجلى مرضا يشبه الصَّرع وليس هو بصرعٍ، أو الخبل والخطل أو نوبات حمق واهتياج هستيري.

في كندا سيجد شوكت الراحة والطمأنينة أيضا، تلك التي لم يجدها بعد خروجه من درعا هاربا مع سلوى نحو مخيم الزعتري، إبان احتدام الصراع في المدينة وفقدان كثير من الأهل والأصحاب قتلا بالرصاص أو تحت الأنقاض، في كندا سيطمئن شكوت على نفسه وعلى أسرته وعلى سلوى. رحلة سلوى إلى درعا السورية، ستلقي الضوء على عنف السلطة والإيديولوجيا، والأهم من ذلك الكشف عن هشاشة المجتمع، ومن خلاله إبراز هشاشة المجتمعات العربية الحديثة والمعاصرة، التي أنهكتها الخلافات والفرقة والتبعية، حتى بعد استقلالها، بل كان الاستقلال ضربة سحرية للتخلص من روح المقاومة ووحدة الصف الشعبي المحلي والصف الشعبي العربي.

هل الهجرة هي الحل؟ وهي الحل لمن؟ ولماذا؟

لا أطرح هذا السؤال على المواطن العربي المقهور والأعزل والمستهدف في حياته ووجوده، بل أطرحه على المسؤولين السياسيين الذين بأيديهم السلطة والقرار، فالإنسان العربي مقهور في حياته داخل وطنه، وفي يومه، وفي معيشته، ويقع بين فكي البقاء والرحيل القاطعيْن، وكل إنسان يحمل في داخله نزعة حب البقاء ومقاومة الفناء، لذلك فإنه سيختار مكرها الرحيل نحو آفاق أرحب، كما تجلي ذلك الهجرة الجماعية نحو الدول المجاورة، ونحو الدول الغربية المتقدمة، وكما تجلى أيضا في قوارب العار أو قوارب الموت، وفي المشهد المخزي لتاريخنا المعاصر، تقاسم الدول الغربية أعداد المهجَّرين عن أوطانهم، خاصة سوريا الثقافة العريقة والحضارة الصامدة والشعب الأبي، فوطن المواطنين حيث استقرارهم وكرامتهم، وإنْ لم تكن الكرامة هناك، تامة وشاملة لكل النواحي حياتهم في المهجر، ومن سيختار البقاء تحت الجحيم فلأسباب تتمثلُ، غالبا، في ضعف الحيلة وقلة ذات اليد، وهو ما يفسره الهروب الجماعي المنظم من قِبَلِ واجهات دولية خيرية وحقوقية، أو الهروب غير المنظم الذي تستفيد منه عصابات التهجير والترحيل من تجار الحروب والأزمات، وهي ظاهرة للأسف الشديد، تاريخية وذات عمق بعيد، وليس غريبا تمثيلها بالنخاسة العصرية.

يتجلى محكي رواية «سيدة أيلول» للكاتب زياد محافظة، في اعتماد صيغتين جماليتين:

1.محكي سردي متواتر، يجيدُ زياد محافظة تخَيُّلَ قصةٍ متواترة الأحداث مطردة، على غراء كتاب غربيين بصموا تاريخ السرد العالمي، وعلى خطى كتاب رواية عرب، مهما اجتهدوا في توليد صيغ خطابية حديثة، فإنهم حافظوا على رسم خط الحكاية مهتمين بأبرز مكوناتها، لذلك، تَتَبَّعَ السَّاردُ في الرواية خط تحول شخصية سلوى بهدف بناء «محكي حياتها» الشخصي، كما سلف، من إربد إلى الزرقاء، إلى درعا ثم كندا. على امتداد خط سرد حياة سلوى، نشأت محكيات صغرى، منها؛ محكي محمود، محكي جريس وأمه الطيبة وأخيه الطبيب ميلاد، ومحكي أخيها صايل، ومحكي الحاج بركات، ومحكي الحاج كساب وزوجته أم عناد، وهي محكيات تنجزُ وظائف سردية وجمالية متعددة، منها توسيع السرد، عبر فتح آفاق أخرى تسمح للمتخيل الروائي باجتناب البساطة نحو التركيب، ومحكيات صغرى غير تامة تكشف ملامح جديدة طرأت على المجتمع الأردني، وهي ذات وظائف دلالية قابلة للتأويل، وظهرت بالتوازي في مختلف المجتمعات العربية نتيجة التحولات الجذرية والعنيفة التي عرفتها المنطقة العربية، مثل «أبو ندبة»، وهو علامة تُؤشر على خلاصة ونتيجة اضطراب المرحلة تاريخيا وسياسيا وفكريا.

2.محكي الطفرة، وهو المتعلق بلحظة البياض السردي، أي مرحلة الانتقال إلى درعا- 2011، كأنها طفرة أسقطت عقد التسعينيات والعشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، وهي بحق فترة القلاقل والخيانات السياسية، وتضمنَ الفصل (درعا- 2011) موت نايف وولادة نور وتبعاته الصحية والاجتماعية كاعتداء الأطفال عليه وتدخل الجار شوكت، الذي يبرز قيمة دفينة جعلها الكاتب لحمة العمل السردي، وتمثِّلُ تشابك الأقدار في المتخيل السردي كما هي الحال في الواقع المعيش، وظل السرد صامتا إلى أن لجأ السارد/ الكاتب إلى لَمِّ شعت المحكيات الصغرى في بوتقة نهاية السرد، لنتعرف على مرحلة ما بعد نايف وبداية أحداث سورية المؤلمة والمستمرة حتى اللحظة.

وتميزت رواية زياد أحمد محافظة «سيدة أيلول»، بمحكي متكرر، يمكن تسميته أيضا»المحكي المضاعف»، وظيفته الأساسية والجمالية بعث الحكاية، حكاية سلوى، الشخصية المحورية، وترميم بياضاتها، مثال ذلك، حكاية سلوى، أولا على لسان سلوى نفسها، وعلى لسان أخيها صايل، ثم على لسان سلوى باقتضاب أو إيحاء لابنها نور مرة، ولأسرتَيْ جريس وميلاد، في اجتماع خاص بعد إصابة نور والاستعداد للهجرة نحو كندا، بيرسون في تورنتو. تقول سلوى لشوكت في نهاية الخطاب الروائي:» صدقني لو قلتُ لكَ بأنه لم يكن أمامي غير تلك الطريق التي سلكتها، كنت مجبرةً على الركض في مسارات ضيقة ومعتمة، أحمل معي قصصي وأحزاني وخيباتي، لم ألتفت يوما للوراء ولم تسعفني الحياة لألتقط أنفاسي، فأمامي دوما هروبٌ جديدٌ، وقصة تتشكل أحداثها على مهل.» ص (211-212)، وتضيف في جملة القفل السردي:» اليوم أظنُّ أنني أستحقُّ ولو مرة واحدة في حياتي، أن تشرق الشمس من أجلي.» ص (212)

هناك تأكيدٌ يعقب فعل الظَّنِّ، ويمحوه، ليحل محله اليقين، يقين الشعور بالطمأنينة والسعادة، وهو ما يجعل من الهجرة عند سلوى «نجاة» من حياة البؤس والخيبة المتكررة، حياة الركض من مصير سيِّئٍ، ونحسٍ وشؤمٍ، رغم أن أول خروج كان من أجل الحب وتحقيق الذات، وكسر طوق الأسرة وجبروتها، الأخويْنِ خاصة.

في روايته «سيدة أيلول» يروم زياد محافظة تذكير القراء، بأن التغريب ليس وليد المرحلة المعاصرة، أي مرحلة العولمة واقتصاديات السوق، وعلو صوت الأقليات الدينية والعرقية وخفوت صوت الهويات الكبرى التاريخية، التي تغذيها النِّزاعات العرقية وانهيار الطبقات الوسطى في المجتمعات العربية، وخيانة الطبقات السياسية لمبادئها وتحولها عن أهدافها الإستراتيجية، خاصة وقوفها إلى جانب «المستضعفين في الأرض»، وانكسار درجات سلم القيم على حساب جدران العزلة والتمايز المادي، مَنْ أكثر امتلاكا من غيرهم؟ تؤرخ «سيدة أيلول» لبداية اغتراب الذات العربية، والاغتراب في الهوية، الذي تلاه «تيهٌ» و»هروب» لا ينقطع، لترتمي الذات مستسلمة ومطمئنة في سديم التغريب. إنها رواية تربط الأدب بالتاريخ وهما معا بالواقع المعيش، وتذكر الإنسان المعاصر، بأن ما جرى ويجري حاليا وليد كل تلك الهزات والخيبة والأخطاء التي تم السكوت عنها، فكانت بمثابة كرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت مع الزمان.