المواضيع الأكثر قراءة

- شروط اعتقال محسنة للمخربين اليهود

- الشمس لن تغيب بين غزة ورفح

- أستاذ قانون دستوري: الهيئة المستقلة للانتخاب يجب أن تحدد موعد الانتخابات النيابية خلال 10 أيام

- الهيئة المستقلة للانتخاب: الأحزاب ستنضج أكثر

- النتائج النهائية لانتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم

- الملك يؤكد لنائب رئيس الوزراء الإيرلندي ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة

- حزبيون : الاستحقاق الانتخابي عنوان قوة الدولة

- تصعيد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية تضامنا مع غزة.. اعتصامات وإضراب واعتقالات

- حيدر محمود: إلى صاحب الوصاية من القدس: الأقصى والقيامة وما حولَهُما!!

- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه

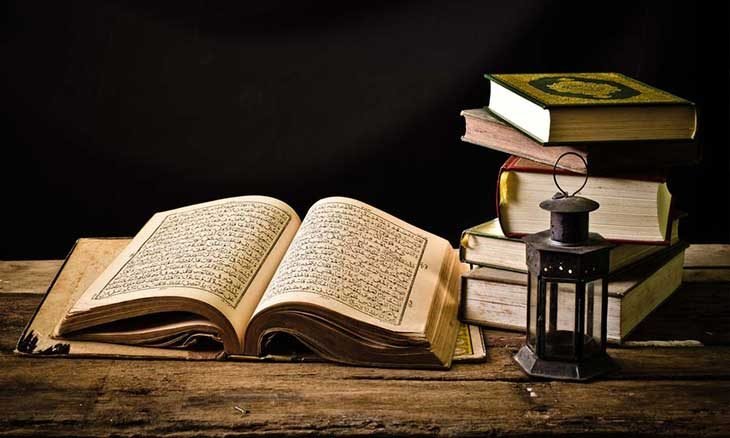

ظاهرة الإسناد (العنعنة) في القصص التراثي العربي

القدس العربي-مصطفى عطية جمعة

نعالج في هذا المقال ظاهرة فريدة في القصص التراثية العربية، ألا وهي تعمّد مؤلفي هذه القصص اتباع طريقة الإسناد (العنعنة) على نحو ما يفعل رواة الحديث الشريف، والمؤرخين المسلمين القدامى. والمقصود بمنهج الإسناد هو الطريقة التي اتبعها المؤلف القصصي القديم في توثيق القصص والأخبار التي أوردها في كتبه السردية.

فهي شكل من أشكال التوثيق للمروي، وقد اعتمد المؤرخون والقصاصون والرواة هذه الطريقة في إنتاجهم الأدبي. وهذا ما يسمى بعلم الإسناد الذي عيعرّفه ابن عساكر في التاريخ الكبير في كتابه «تدريب الراوي» بأنه: «علمٌ بقواعد يُعرَفُ بها أحوال السند والمتن»، ويعرّفه السيوطي بقوله: «هو رفع الحديث إلى قائله». والمتن هو «ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني».

فقد كان علم السند ـ في الأساس – مختصًا بعلم الحديث الشريف، حيث تأسس هذا العلم مستندًا إلى توثيق أحوال رواة الأحاديث ومدى صدقهم أو كذبهم، بهدف التأكد من صحة المتن، وسلامة اتصاله، لأن الحديث الشريف هو الركن الثاني في مصادر التشريع في الإسلام، وبالتالي لا بد من توثيق سنده ومتنه، وتبعًا لذلك ظهر عِلمان: علم رواية الحديث، وعلم دراية الحديث، الأول يبحث في اتصال الأحاديث بالرسول (صلى الله عليه وسلم) من حيث أحوال رواتها، ضبطًا وعدالة واتصالاً وانقطاعًا، ويتصل أوثق اتصال بعلم الجرح والتعديل، والذي يُعرَّفه حاجي خليفة في كشف الظنون بأنه: «علم يُبحَثُ فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ، وهذا العلم فرع من فروع علم رجال الأحاديث، تورعًا وصونًا للشريعة، لا طعنًا في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواة، والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأحوال»، فإن سئل «كيف نعرف الآثار الصحيحة من السقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجلّ بهذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان». وهذا جواب ابن أبي حاتم المحدِّث الشهير.

لقد وضع أهل الحديث ضوابط عامة لكل من اشتغل بالحديث والرواية، وقد انتقلت هذه الضوابط إلى مختلف العلوم الشرعية والأدبية واللغوية، فصارت منهجًا ثابتًا لكل طالب علم، وأهم هذه الضوابط: العناية بالحفظ مع التدوين لما يسمعه الطالب، وأن تكون صيغة الأداء مُفصِحة عن طريق تحمل الحديث أو الخبر، بحيث تخلو من التدليس، أو ما يوهم بالتدليس، وقد اصطلح العلماء كما يقول ابن الصلاح على عبارات معينة للرواية، وكل ما اشترطوه في المسألة هو عدم التدليس أو الإيهام، فلا يجوز أن يقول الراوي حدثنا عن مرويٍ قرأه في كتاب، بل يقول قرأت في كتاب كذا… وهكذا.

هناك طرق عديدة للرواية، وهي متدرجة حسب قوتها، فأعلاها السماع، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة المباشرة من الشيخ، ثم المناولة من الشيخ، ثم الكتابة، ثم الوصية، ثم الإعلام ثم الوجادة.

فالعلماء المسلمون واعون لأهمية علم الإسناد؛ لأن المتلقين لمختلف العلوم كانوا يتحرجون في قبول الخبر – أيًا كان نوعه – من غير إسناد وتوثيق على الرغم من أن القارئ قد يصاب بالملل من كثرة العنعنة، وتدقيق السند، وهذا ما استشعره ابن عبد ربه في مقدمة كتابه «العقد الفريد» حيث يقول: «حذفت الأسانيد من أكثر الأخبار؛ طلبًا للاستخفاف والإيجاز؛ وهربًا من التثقيل والتطويل لأنها أخبار ممتعة، وحكم ونوادر، لا ينفعها الإسناد باتصاله، ولا يضرها ما حذف منها». ولأن ابن عبد ربه شعرَ بأن هذا على غير ما درج عليه المؤلفون، فكان لزامًا عليه أن يجد مخرجًا شرعيًا لهذه المسألة، فقال: «وقد كان بعضهم يحذف أسانيد الحديث من سنة متبعة وشريعة مفروضة، فكيف لا نحذفه من نادرة شاردة، وخبر مستطرف، وحديث يذهب نوره إذا طال وكثر».

وهناك طرق عديدة للرواية، وهي متدرجة حسب قوتها، فأعلاها السماع، ثم القراءة على الشيخ، ثم الإجازة المباشرة من الشيخ، ثم المناولة من الشيخ، ثم الكتابة، ثم الوصية، ثم الإعلام ثم الوجادة (أي أن يجد شيئًا في كتاب) وهي في جميع الأحوال تعبّر عن مدى الحرص والدقة لدى العلماء؛ خوفًا من أن يحدث التدليس والكذب، فليس كل فرد مؤهلاً للرواية إلا بشروط، لدرجة أن بعض علماء الحديث اشترط أن لا ينقل طالب عن عالم إلا بإجازة من العالم، ولا ينقل عالم عن عالم إلا بإجازة أيضًا، فيقول الخطيب البغدادي في ذلك «إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابًا، وقال له: هذا من حديث فلان، وهو إجازه لي منه، وقد أجزتُ لك أن ترويه عني، فإنه يجوز له روايته عنه كما يجوز ذلك فيما كان سماعًا للمحدث». والشاهد في الأمر، أن المبادئ السابقة، ليست مقتصرة على علم الحديث وحده، بل هي ممتدة إلى سائر العلوم الشرعية واللغوية والأدبية، ولا غرو أن نجد أنها تشكل ركنا مكينا في ثقافة أي عالم قديما، فلم نجد عالما شرعيا ولا لغويا ولا مؤرخَ أدب لم ينهل من علم الرواية. وقد تعامل مؤلفو الكتب الأدبية والقصصية مع الإسناد (العنعنة) بثلاث طرق:

الأولى: مؤلفو الكتب الأدبية الإخبارية الذين لجأوا إلى التوثيق بالإسناد في الأخبار والقصص التي هي واقعة بالفعل، وتروى عن آخرين، شعراء وولاة وخلفاء، مثل أبي الفرج الأصبهاني، والجاحظ، والمبرّد، والقالي وغيرهم، وهم يفعلون ذلك من باب إسناد القول لأهله، مادام ليس مؤلفًا ولا مبتدعًا، والخبر لديهم: إما شعر أو قصة أو قول أو سلوك ونحو ذلك، وقد نتج عن هذا المسلك أننا نقرأ الحياة العربية القديمة في مختلف عصورها في مدونات صحيحة التوثيق في غالب الأمر.

الثانية : مؤلفو الكتب القصصية التي اعتمدت على التخييل، وهؤلاء لم يعنوا بالسند مطلقًا، مثل أبي العلاء المعري في «رسالة الغفران»، وابن شهيد في «التوابع والزوابع، أما السير الشعبية فإنها جمعت بين الإسناد في أولها، واجتهاد رواة السير ومدونوها، في إضافة ما يريدون من قصص أو حذف ما يريدون، فأسلوب السير الشعبية كان يتوقف حسب الراوي، أو المدوّن لها، ففيها كثير من الإضافات على الأصل التاريخي.

الثالثة: مؤلفو المقامات، وهؤلاء وضعوا راوية للحدث تأثرًا منهم بطريقة الإسناد التي شاعت في المرويات الأدبية، على الرغم من كونها قصصًا تخييلية في الأساس، ولكن يبدو أن الراوي في المقامات كان يمثّل مع البطل حلقتي الوصل بين قصص المقامات، فكلاهما ثابت في كل مقامة، ولكن البطل يمثّل العين الخارجية الراصدة، وأيضًا الموثقة. ونشدد في ختام المقال بأن علم الإسناد/ الرواية، والعلوم المتصلة به؛ صار جزءًا من البناء الفكري والذهني للعلماء العرب والمسلمين، وصار يُنظَر إليه على أنه من ثوابت العلم، لأنه الشكل الموثق والمؤكد لتلقي العلم عندهم، وقد امتد أثر ذلك إلى سائر العلوم اللغوية والتاريخية والأدبية، أي أنه وسيلة مهمة لتحقيق المعرفة والتحقق منها، وهذا ما عبر عنه ابن الصلاح، أحد أهم علماء الإسناد في القرن السابع الهجري (ت 643هـ)، حيث يقول: «إعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصر قبله إثبات ما يروى، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة وزادها على كرامة».

٭ كاتب مصري